在本赛季的多项大型体育赛事中,随着观众人数的持续攀升和现场观赛体验需求的升级,体育场馆的安检系统迎来了新一轮技术革新。近期,国内外多家体育场馆纷纷投入使用新型智能安检设备,通过AI识别、无感检测与数据联动等手段,有效缩短了入场等待时间,提升观众通行效率。此举不仅在足球、篮球等职业联赛中试点推广,也在综合性运动会、青少年赛事中逐步落地,成为赛事管理智能化的重要一环。业内人士普遍认为,安检设备的升级正推动体育场馆服务体系向数字化、精细化方向迈进,相关成果有望在未来赛事季持续放大,为体育产业的智能升级提供可复制的样本。

1、科技赋能:智能安检系统重塑入场流程

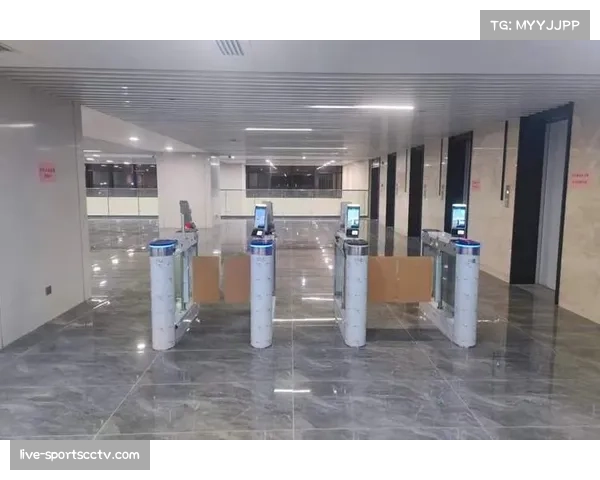

体育赛事安检设备的升级,首先体现在科技赋能的力度上。随着AI识别、毫米波检测、动态人流监测等技术的普及,传统安检流程正被重构。以国内多个顶级联赛为例,观众在入场环节无需再反复开包、扫码,而是通过多点布控的智能安检闸机完成快速检测,平均通行时间显著缩短。这种变化让球迷在开赛前的等候体验更为顺畅,也减少了赛事组织方的安全压力。

同时,新一代安检设备具备“多模融合”特性,能在识别金属、液体、危险物等物质的同时,对人流密度进行实时计算,自动分流至不同通道。相关数据可同步至后台系统,为赛事主办方提供现场安全态势分析。相比以往依赖人工安检的模式,这种自动化、智能化的升级大幅提升了整体效率与安全精度。

业内观察认为,安检环节的智能化已不再是单一技术的迭代,而是一种系统性升级。它将人工、算法、数据三者结合,使“安全检查”转化为“安全管理”的前端节点,标志着体育场馆管理理念的深层转变。

2、观众体验:从排队焦虑到顺畅入场

观众体验的提升,是安检设备升级最直观的成果之一。过去在大型比赛日,球迷常需提前数小时到场,只为避开高峰排队。而在当前阶段的多个赛事中,新安检系统的投入显著缓解了这一问题。观众通过电子票提前绑定身份信息,抵达现场后几乎可实现“无停留”入场,极大减少了等待时间。

多地球场运营方还在安检口增设AI语音提示与动态导航显示屏,根据实时人流量智能调整通道开放数量,实现了现场秩序的自我优化。这种技术应用不仅改善了观众体验,也为赛事品牌形象加分,凸显了“科技办赛”的现代理念。

此外,部分体育场馆还尝试在安检后端加入观众情绪监测和人流热度分析模块,以便更精准地调度安保和志愿者资源。观众从“被管理者”转变为“数据参与者”,这为赛事服务提供了新的可能性,也使体育观赛的舒适度与安全性达到了前所未有的平衡。

尽管安检设备升级的表面成果是入场效率提升,但其核心目标依然是强化赛事安全防线。在大型赛事中,安全事件的预防始终是首要任务。新型安检系统通过智能算法实现异laliga直播常行为早期识别,对潜在威胁进行即时预警,成为维护赛场秩序的重要工具。

值得注意的是,升级后的系统支持多维度联动,包括视频监控、票务系统、公安平台等,实现数据共享与快速响应。一旦出现异常信号,系统可自动锁定风险区域,并向现场指挥中心发送提示。这种机制显著提升了安保反应速度,也降低了人为判断失误的风险。

业内专家指出,随着体育赛事规模持续扩大,单纯依赖人力安检已难以满足高密度场景的安全要求。科技驱动下的安检升级,不仅增强了防护层级,也为未来“零事故赛事”目标提供了技术保障。这一趋势正逐步成为体育场馆建设的新标准。

4、产业链延展:智能安检引领新商机

体育赛事安检设备升级的浪潮,也正在重塑相关产业链格局。从设备制造到系统集成,再到数据服务与维护管理,一条以智能安检为核心的产业生态正在形成。国内多家科技企业开始与体育机构、安保公司展开深度合作,共同开发定制化方案,以适应不同赛事规模与场地结构。

在新赛季开局阶段,部分地方体育局已将智能安检纳入赛事场馆标准化建设清单,并以此为契机推动城市数字治理体系的延伸。这种跨领域融合,使体育产业不再局限于赛事本身,而成为智慧城市建设的重要支点。

另一方面,安检数据的积累也催生出新的商业模式。通过对人流动线、消费行为等信息的分析,场馆运营方可在赛后进行精准营销与设施优化。这不仅提升了赛事经济附加值,也带动了AI、物联网、云计算等领域的产业协同,为体育数字经济注入新的增长动力。

综观当前体育赛事安检设备的升级趋势,可以看到科技创新正在成为推动赛事管理现代化的重要引擎。从提升入场效率到强化安全保障,从改善观众体验到延伸产业链条,这一轮变革正全面塑造体育场馆的运营模式与服务理念,其影响力远超安检本身。

未来,随着人工智能与大数据技术的进一步成熟,智能安检将从“辅助工具”走向“决策中枢”,在体育赛事安全体系中发挥更核心的作用。行业专家建议,应加快制定智能安检标准体系,推动数据安全与隐私保护建设,为体育场馆数字化转型提供坚实支撑。这一趋势的深化,或将标志着体育产业迈入全新智慧化阶段。